डॉ. एस.के. गोपाल

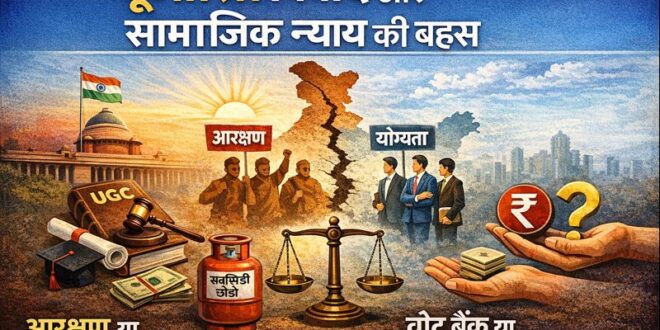

भारत आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। यह वह ऐतिहासिक अवसर है जब देश को केवल भौतिक विकास ही नहीं अपितु सामाजिक संतुलन, आपसी विश्वास और राष्ट्रीय समरसता की नई ऊँचाइयों तक पहुँचना चाहिए था। अपेक्षा यह थी कि बीते दशकों की सामाजिक असमानताओं से सीख लेकर हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जहाँ अवसर, सम्मान और प्रगति का मार्ग सभी के लिए समान हो। किंतु व्यवहार में स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है। समरसता के स्थान पर समाज में विभाजन की रेखाएँ और अधिक गहरी होती जा रही हैं।

मानव स्वभाव है आगे बढ़ना। कोई भी व्यक्ति जीवन में पिछड़ा कहलाने की इच्छा से जन्म नहीं लेता। हर व्यक्ति सम्मान, सुरक्षा और उन्नति चाहता है। फिर भी आज की विडंबना यह है कि व्यवस्था ने पिछड़ेपन को एक प्रकार के आकर्षण में बदल दिया है। आरक्षण जैसी व्यवस्था, जो मूलतः शोषित और वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने का साधन थी, धीरे-धीरे पहचान और अधिकार की राजनीति का केंद्र बनती जा रही है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि योग्यता से अधिक वर्ग-पहचान निर्णायक हो गई है।

शोषित, वंचित, दलित जैसे शब्द जो कभी सामाजिक पीड़ा, अन्याय और संघर्ष के प्रतीक थे, आज अनेक संदर्भों में विशेषाधिकार और राजनीतिक शक्ति के उपकरण बनते दिख रहे हैं। यह कथन किसी समुदाय के ऐतिहासिक संघर्ष को नकारने का प्रयास नहीं है अपितु यह स्वीकार करने का साहस है कि शब्दों और व्यवस्थाओं की आत्मा कहीं खोती जा रही है। जब पीड़ा स्थायी पहचान बन जाए और अस्थायी व्यवस्था स्थायी अधिकार का रूप ले ले, तब प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर लाखों नागरिकों ने स्वेच्छा से गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ी। यह निर्णय केवल आर्थिक नहीं था अपितु सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक था। यह उस मानसिकता का परिचायक था कि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, यह किसी और के काम आ सकती है। तो फिर यह प्रश्न असंगत कैसे हो सकता कि जो वर्ग आरक्षण का लाभ पाकर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से समाज की मुख्यधारा में आ चुका है, क्या वह भी उसी नैतिक साहस के साथ आरक्षण छोड़ने पर विचार नहीं कर सकता?

यह प्रश्न किसी से अधिकार छीनने का नहीं अपितु आत्ममंथन का है। यदि आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर की अवधारणा स्वीकार की गई है तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त हो चुके वर्गों पर इस सिद्धांत का विस्तार क्यों असंभव माना जाए? क्या सामाजिक न्याय का उद्देश्य स्थायी संरक्षण है, या आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना?

संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखा था। संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखा था। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए दस वर्षों की समय-सीमा निर्धारित की गई थी, यह सोचकर कि सामाजिक असमानताएँ धीरे-धीरे कम होंगी। किंतु आज़ादी के 79 वर्ष बाद भी यह व्यवस्था समाप्त होने के बजाय क्रमशः विस्तार पाती चली गई है। यह प्रश्न अब टाला नहीं जा सकता कि क्या यह व्यवस्था अनंत काल तक चलने के लिए है या इसकी कोई अंतिम समय-सीमा भी होगी? और यदि नहीं, तो इसका उद्देश्य क्या केवल वर्गों का संरक्षण भर रह जाएगा?

इन सामाजिक प्रश्नों के बीच राजनीति की भूमिका भी जटिल दिखाई देती है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसके पास कार्यकर्ताओं की विशाल सेना है और जिनके समर्थकों ने स्वयं को भक्त कहलाने में भी गर्व अनुभव किया, आज वही वर्ग असमंजस में है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि समरसता के आह्वान के बीच ऐसे निर्णय क्यों सामने आए, जिनसे समाज में नई दरारें पड़ती प्रतीत होती हैं।

एक ओर सत्तारूढ़ गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व शान्त और सजग है। वह परिस्थितियों को बारीकी से देख रहा है, हर प्रतिक्रिया को तौल रहा है और संभवतः उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा है। यह रणनीतिक धैर्य हो सकता है। किंतु दूसरी ओर ज़मीनी स्तर पर खड़ा कोर वोटर स्वयं को उपेक्षित और अनसुना महसूस कर रहा है। उसके मन में प्रश्न हैं पर उत्तर नहीं। यही मौन धीरे-धीरे निराशा और हताशा को जन्म देता है।

विपक्ष की भूमिका भी कम विचारणीय नहीं है। जो दल कल तक हर विषय पर आक्रामक विरोध करते थे, वे आज अपेक्षाकृत मौन हैं। यह मौन समर्थन का नहीं अपितु परिस्थिति से मिलने वाले राजनीतिक लाभ का है। उन्हें भलीभाँति ज्ञात है कि जब समाज स्वयं अंतर्द्वंद्व में हो, तब हस्तक्षेप किए बिना भी लाभ उठाया जा सकता है। किंतु लोकतंत्र के लिए यह स्थिति दीर्घकाल में घातक सिद्ध हो सकती है।

यह स्पष्ट होना चाहिए कि समस्या आरक्षण की अवधारणा से नहीं, उसके अनुप्रयोग और निरंतर विस्तार से है। जब कोई अस्थायी उपाय स्थायी ढाँचा बन जाए, तो वह समाधान के स्थान पर नई समस्याओं को जन्म देता है। आज का युवा, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, यह प्रश्न कर रहा है कि उसकी मेहनत, योग्यता और परिश्रम का मूल्य क्या है। समान परिस्थितियों में अलग-अलग मानदंड असंतोष और कटुता को जन्म देते हैं।

इसका समाधान टकराव में नहीं, संवाद में है। इस विषम परिस्थिति को न तो भावनात्मक उबाल से सुलझाया जा सकता है और न ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से। इसके लिए ईमानदार आत्ममंथन की आवश्यकता है, राजनीति को भी और समाज को भी। यह स्वीकार करना होगा कि जहाँ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, वहाँ संवेदनशीलता अनिवार्य है; और जहाँ व्यवस्था अपने उद्देश्य से भटक रही है, वहाँ सुधार भी उतना ही आवश्यक है।

समरसता का अर्थ समानता नहीं, संतुलन है। विविधताओं के बीच सामंजस्य ही भारतीय समाज की मूल शक्ति रही है। यदि हर नीति केवल वोट-गणित के आधार पर तय की जाएगी, तो अमृत काल एक ऐतिहासिक अवसर बनने के बजाय एक चूका हुआ अवसर बन जाएगा। आज आवश्यकता है शान्त स्वभाव, विवेकपूर्ण सोच और दीर्घकालिक दृष्टि की। जैसे गैस सब्सिडी छोड़ना एक नैतिक अपील थी, वैसे ही सामाजिक रूप से सशक्त वर्गों से भी दायित्व-बोध की अपेक्षा असंगत नहीं है। राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है, जब अधिकार के साथ कर्तव्य का भाव भी विकसित हो।

अमृत काल का वास्तविक अर्थ तभी साकार होगा, जब आरक्षण जैसी व्यवस्थाएँ समाज को जोड़ने का माध्यम बनें, न कि स्थायी विभाजन का कारण। यह समय प्रश्न पूछने का है पर संयम, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि सशक्त भारत का निर्माण केवल नीतियों से नहीं, सामूहिक विवेक से होता है।

Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal

Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal